2025年08月19日

農業の成否を左右するのは、作物の足元に広がる「土」です。近年、土壌改良の分野で注目されているのが、目には見えない微生物の力。土壌中に暮らす膨大な微生物たちは、栄養循環や病害抑制など、作物の健康を支える重要な役割を担っています。

この記事では、土壌改良と微生物の深い関係を科学的に解説し、農業者が知っておくべき最新の知見と実践方法をご紹介します。

目次

土壌に暮らす微生物たち

農業の永遠の課題ともいえる土壌改良(土作り)は、作物の収量や品質を大きく左右します。忘れてはならないのが、その土壌の中に数え切れないほど存在する微生物たちです。彼らは有機物を分解し、植物が吸収できる栄養素を生み出す“縁の下の力持ち”といえます。微生物を味方につけることこそが、土壌改良の鍵を握っているのです。

農業の永遠の課題ともいえる土壌改良(土作り)は、作物の収量や品質を大きく左右します。忘れてはならないのが、その土壌の中に数え切れないほど存在する微生物たちです。彼らは有機物を分解し、植物が吸収できる栄養素を生み出す“縁の下の力持ち”といえます。微生物を味方につけることこそが、土壌改良の鍵を握っているのです。

微生物バイオマスとは。

「バイオマス」とは、生物由来の再生可能な有機性資源の総称です。直訳すれば「生物量」であり、微生物バイオマスとは土壌中に存在する微生物の総量や、その集合体を指します。

健康な土壌1gには、実に1億以上の微生物が生息していると言われます。これらの量が、土壌の肥沃度と密接に関係しているのです。多様かつ豊富な微生物バイオマスを有する土壌は、有機物の分解や栄養循環が活発に行われ、作物が必要とする養分を安定的に供給でき、逆に微生物バイオマスが乏しい土壌は、栄養の循環が滞り、肥料を投入してもその効果が十分に発揮されません。

つまり、豊かな微生物バイオマスは“肥沃な土”を象徴する指標であり、その質と量の維持・向上こそが土壌改良の核心なのです。

生態系を支える分解者=土壌微生物

微生物バイオマスが土壌の肥沃度に直結する理由は、微生物が果たす“分解者”としての役割にあります。植物が必要とする栄養素は17種類あり、そのうち炭素・水素・酸素の3種は光合成や呼吸で確保できますが、残り14種の無機栄養素は土壌から吸収するしかありません。

ところが植物は有機物を直接吸収できず、微生物がそれらを分解し、無機化してはじめて吸収可能になります。落ち葉や根の残渣、動物の排せつ物などを分解する微生物は、まさに生態系の循環を支える基盤です。微生物が活発に働く土壌は、養分が途切れることなく供給され、作物は健全に育ちます。逆に微生物が乏しいと有機物が蓄積し、腐敗や病害の原因にもなり得ます。こうした意味で、土壌微生物は「農業の見えないパートナー」なのです。

微生物の減少傾向

近年、この貴重な微生物バイオマスが減少傾向にあります。国際的な調査によれば、世界の肥沃で農業に適した土壌のうち52%で劣化が進行し、このままでは25年以内に世界の食糧生産が12%減少すると予測されています。背景には、化成肥料や農薬の多用、過度な耕起による土壌構造の破壊、単一作物の連作による微生物多様性の喪失などがあります。

近年、この貴重な微生物バイオマスが減少傾向にあります。国際的な調査によれば、世界の肥沃で農業に適した土壌のうち52%で劣化が進行し、このままでは25年以内に世界の食糧生産が12%減少すると予測されています。背景には、化成肥料や農薬の多用、過度な耕起による土壌構造の破壊、単一作物の連作による微生物多様性の喪失などがあります。

特に化成肥料は短期的な生育促進には効果的ですが、長期的には微生物の活動を阻害し、バイオマスの減少を招きます。土壌改良を持続的に行うためには、こうした現状を踏まえ、微生物を守り増やす農法への転換が不可欠です。

土壌微生物の種類とはたらき

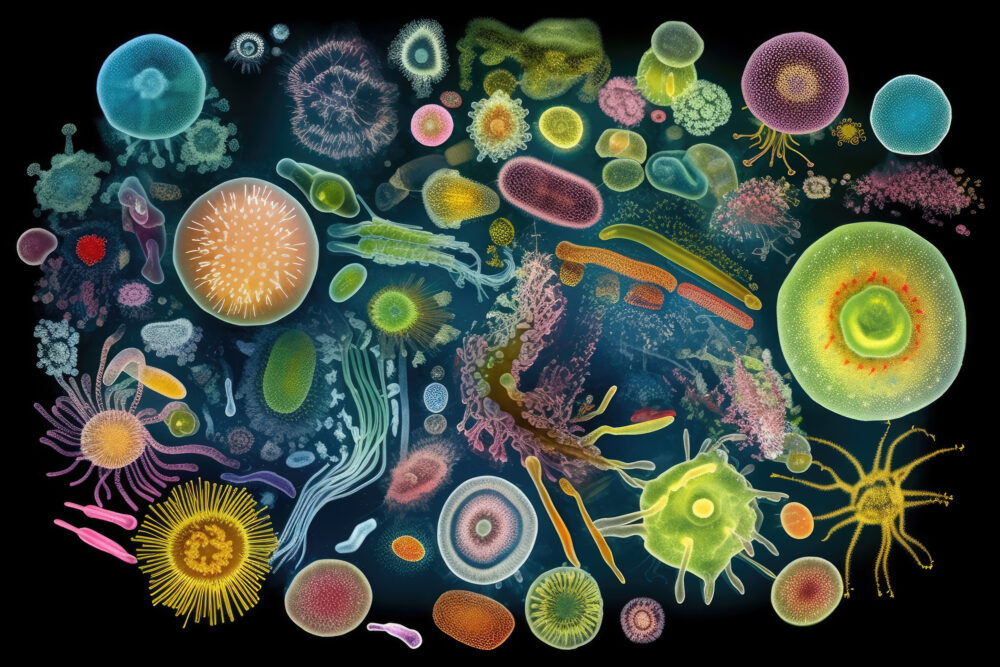

土壌には膨大な種類の微生物が存在しますが、大きく分けると「細菌(バクテリア)」「糸状菌」「放線菌」「藻類」「原生動物」の5つのグループに分類できます。それぞれが異なる代謝能力と分解対象を持ち、互いに作用し合いながら土壌の健康を支えています。ここからは、その代表的な種類とはたらきを順に解説します。

土壌には膨大な種類の微生物が存在しますが、大きく分けると「細菌(バクテリア)」「糸状菌」「放線菌」「藻類」「原生動物」の5つのグループに分類できます。それぞれが異なる代謝能力と分解対象を持ち、互いに作用し合いながら土壌の健康を支えています。ここからは、その代表的な種類とはたらきを順に解説します。

細菌(バクテリア)

| 細菌の種類 | 細かい種類 | 土壌への影響力 |

|---|---|---|

| 窒素固定菌 | 根粒菌・アゾトバクター | 大気中の窒素を植物が利用可能な形へ固定。土壌中の窒素量を増やす。これにより窒素が安定供給され、作物の生育促進や収量増加に繋がる。 |

| 乳酸菌 | 動物性・植物性乳酸菌 | 生成する乳酸により土壌のpHを一時的に低下させ、病原菌の増殖を抑える。また、土壌の団粒構造形成を促し、通気性・排水性を改善する。吸収しやすい栄養素の供給、根張りの促進、糖度の上昇、旨味成分の増加など、作物の生育や品質向上に寄与します。 |

| バチルス菌 | 枯草菌・セレウス菌 | 病原菌の増殖を抑え、植物の病害を軽減する。また、土壌の団粒化を促進し、通気性や水持ちを改善する。土壌中の難溶性リン酸を植物が吸収しやすい形に変換し、植物のリン酸吸収を促進する。 |

| 硫黄菌 | 紅色・緑色硫黄細菌 | 生育促進物質を生成し、作物の根の伸長や光合成能力を高める。また、光エネルギーを利用して有機物を分解し、土壌中の有害物質(硫化水素など)を無害化する働きがある。 |

細菌は土壌中で最も数が多く、直径2〜3μmほどの微小な単細胞あるいは細胞のゆるい連結からなる原核生物です。さまざまな種類があり、農業に有益な働きをするものも数多く存在します。代表例としては以下のようなものが挙げられます。

細菌は土壌中で最も数が多く、直径2〜3μmほどの微小な単細胞あるいは細胞のゆるい連結からなる原核生物です。さまざまな種類があり、農業に有益な働きをするものも数多く存在します。代表例としては以下のようなものが挙げられます。

窒素固定菌(根粒菌・アゾトバクター)

大気の約78%を占める窒素は、植物がそのままでは利用できません。窒素固定菌はこれをアンモニアに変換し、植物が吸収できる形態にします。特に根粒菌はマメ科植物の根に共生し、根粒を形成して窒素を供給する、アゾトバクターは自由生活性で、土壌中に単独で存在しながら窒素固定を行うなど、細菌ごとの特徴があります。

化成肥料の窒素に頼らずに済むため、環境負荷を減らしつつ、持続的に作物の生育を支えます。

乳酸菌(植物性・動物性)

糖や有機物を分解して乳酸を生成します。この乳酸が病原菌の繁殖を抑えるとともに、土壌微生物群のバランスを改善します。乳酸菌の代謝産物により団粒構造(粒が団子状にまとまった土)が形成され、通気性・保水性・排水性が整います。

根の健全な発達を促す、糖度や旨味成分(アミノ酸)の増加、病害への耐性強化などの効果が期待できます。

バチルス菌(枯草菌など)

胞子を作る強靭な性質を持ち、土壌中で安定的に存在できる微生物です。土壌中で難溶性のリン酸を溶かし、植物に吸収可能な形に変換するという性質があります。また、抗菌物質や酵素を分泌して病原菌を抑制します。

特にリン酸は花や実の形成に欠かせない養分のため、これを有効化することで開花や収穫量の増加に直結します。さらに団粒構造形成にも貢献し、土壌の物理性を改善します。

硫黄細菌(紅色・緑色硫黄細菌)

光合成を行う特殊な細菌で、硫化水素を酸化して硫黄や硫酸塩に変換します。硫化水素は高濃度になると根を傷める有害物質ですが、硫黄細菌が分解して無害化します。

代謝過程で植物ホルモン様の物質を生成し、根の伸長や光合成能力を向上させるという効果が期待できます。水田や湿潤土壌での酸素不足環境下でも有効に働くため、稲作や湿地農業においては特に重要な存在です。

このように、細菌は土壌の化学的・物理的・生物的性質のすべてに影響を与えるキープレーヤーなのです。

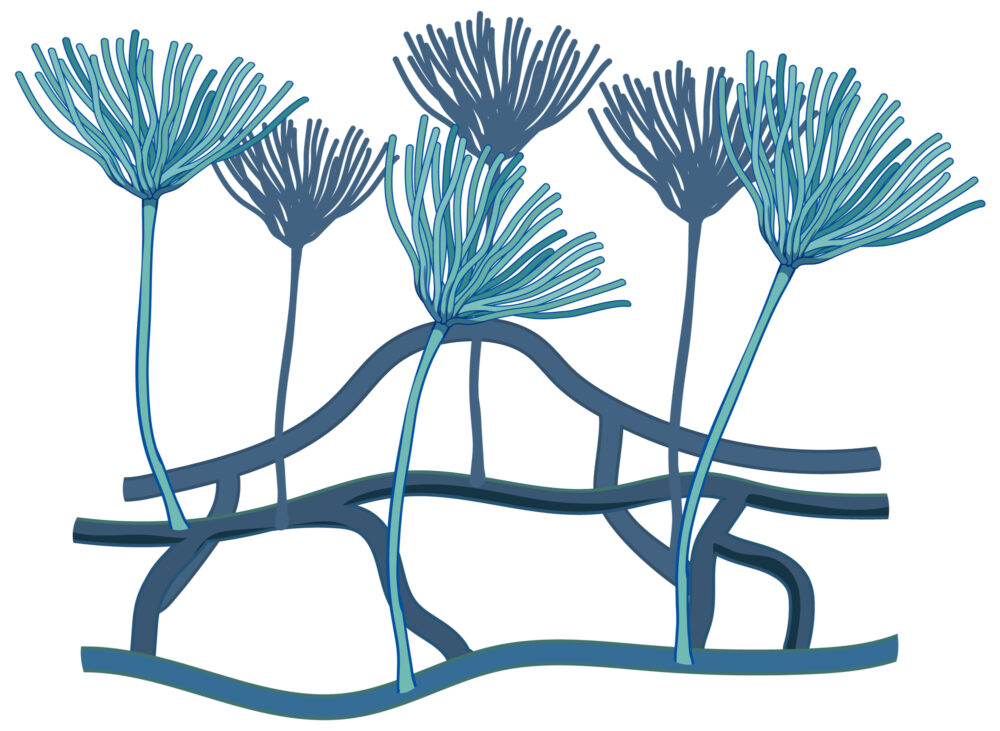

糸状菌

糸状菌は、カビやキノコ、酵母などを含む真菌類で、菌糸を伸ばしながら有機物を分解します。菌糸の太さは3〜50μm程度で、土壌中に網目状の構造を作り出し、これが団粒構造の形成に大きく寄与します。団粒構造は通気性や排水性を改善し、根が呼吸しやすくなる環境を作ります。また一部の糸状菌はリン酸溶解能を持ち、植物の栄養吸収を助けます。

糸状菌は、カビやキノコ、酵母などを含む真菌類で、菌糸を伸ばしながら有機物を分解します。菌糸の太さは3〜50μm程度で、土壌中に網目状の構造を作り出し、これが団粒構造の形成に大きく寄与します。団粒構造は通気性や排水性を改善し、根が呼吸しやすくなる環境を作ります。また一部の糸状菌はリン酸溶解能を持ち、植物の栄養吸収を助けます。

一方で、うどんこ病やべと病、いもち病など作物に被害を与える病原菌も糸状菌に含まれます。したがって、糸状菌の存在は一概に良い・悪いものと断言することはできず、そのバランスと種類が土壌改良の成否を左右します。

放線菌

放線菌は細菌と糸状菌の中間的な性質を持つ微生物で、細菌でありながら菌糸を形成します。菌糸の太さは0.5〜2.0μm程度と細く、難分解性の有機物を長期間かけて分解する能力があります。病原菌の細胞壁を構成するキチン質を分解し、ストレプトマイシンなどの抗生物質を生成することで、病害の発生を抑えます。

放線菌は細菌と糸状菌の中間的な性質を持つ微生物で、細菌でありながら菌糸を形成します。菌糸の太さは0.5〜2.0μm程度と細く、難分解性の有機物を長期間かけて分解する能力があります。病原菌の細胞壁を構成するキチン質を分解し、ストレプトマイシンなどの抗生物質を生成することで、病害の発生を抑えます。

さらに、放線菌が発する独特の香り(ゲオスミン)は“土の匂い”として知られ、健全な土壌の象徴ともいえる存在です。

藻類

藻類は緑藻、藍藻、珪藻などが含まれ、多くは水中で生活しますが、土壌や樹皮、岩の表面にも生息します。藍藻の一部は窒素固定能力を持ち、大気中の窒素を植物が利用できる形に変換します。これにより、肥料に頼らない栄養供給が可能になり、特に湿地や水田では重要な役割を果たします。また、光合成による有機物生産も土壌生態系に貢献します。

藻類は緑藻、藍藻、珪藻などが含まれ、多くは水中で生活しますが、土壌や樹皮、岩の表面にも生息します。藍藻の一部は窒素固定能力を持ち、大気中の窒素を植物が利用できる形に変換します。これにより、肥料に頼らない栄養供給が可能になり、特に湿地や水田では重要な役割を果たします。また、光合成による有機物生産も土壌生態系に貢献します。

その他(原生動物)

土壌内の「分解者」には、微生物より大きい原生動物や土壌動物も含まれます。たとえばミミズは有機物を摂取・消化し、細かくした有機残渣を排せつして団粒構造の形成を促すため、畑には欠かせない生物です。線虫やトビムシは落葉や菌糸を捕食し、有機物の分解を間接的に加速させます。

土壌内の「分解者」には、微生物より大きい原生動物や土壌動物も含まれます。たとえばミミズは有機物を摂取・消化し、細かくした有機残渣を排せつして団粒構造の形成を促すため、畑には欠かせない生物です。線虫やトビムシは落葉や菌糸を捕食し、有機物の分解を間接的に加速させます。

こうした生物たちの活動が、微生物の働きを支える基盤となり、土壌改良の自然循環を維持します。

豊富な微生物バイオマスは「生きた土」を作る。

微生物バイオマスが豊富な土壌は、有機物の分解・無機化がスムーズに進み、栄養の供給サイクルが途切れません。さらに病害抑制、物理性改善、水分保持など多面的なメリットを得られます。

微生物バイオマスが豊富な土壌は、有機物の分解・無機化がスムーズに進み、栄養の供給サイクルが途切れません。さらに病害抑制、物理性改善、水分保持など多面的なメリットを得られます。

ここからは、従来型農業と環境再生型農業の比較を通じ、微生物活用がいかに土壌改良に有効かを具体的に解説します。

慣行農業

慣行農業は、化成肥料や農薬、除草剤を計画的に使用し、労力を抑えて高収量を狙う従来型の農法です。大量生産には有効ですが、連作や過度の化成肥料投入は土壌の団粒構造を壊し、微生物多様性を低下させます。短期的な生産性の向上と引き換えに、長期的な土壌機能低下を招く可能性が指摘されています。

リジェネラティブ農業

リジェネラティブ農業(環境再生型農業)は、土壌や生態系の回復を目指す農法です。単なる有機農業にとどまらず、不耕起栽培、カバークロップ(被覆作物)、放牧との組み合わせなどさまざまな手法を駆使します。

リジェネラティブ農業(環境再生型農業)は、土壌や生態系の回復を目指す農法です。単なる有機農業にとどまらず、不耕起栽培、カバークロップ(被覆作物)、放牧との組み合わせなどさまざまな手法を駆使します。

たとえば、不耕起栽培は耕盤層の破壊を防ぎ、微生物の生息環境を守ります。カバークロップは雑草抑制や養分循環を促し、土壌侵食を防ぐと同時に有機物供給源となります。

海外では炭素貯留効果を評価する動きも広がっており、土壌改良と地球温暖化対策を同時に進めるアプローチとして注目されています。

「生きた土」を作る

持続可能な農業の鍵は、自然状態に近い多種多様な微生物群集を維持することです。豊かな微生物バイオマスを持つ土壌は、化成肥料や農薬に頼らずとも高い生産性を維持できます。これは環境負荷を減らし、長期的な農地利用を可能にする「新しい土壌改良の常識」です。

微生物による残渣処理で堆肥化促進

作物収穫後に残る残渣は、そのまま放置すれば病害や害虫の温床になり、次作の生育を阻害します。微生物を活用した残渣処理は、こうしたリスクを低減し、有機物を栄養豊富な堆肥へと変換します。堆肥化によって土壌の物理性・化学性・生物性が総合的に改善され、微生物バイオマスも増加します。

残渣を堆肥化する残渣処理

残渣は茎葉、根、果実の一部など可食部以外の作物由来の有機物です。これらを細断し、微生物資材や水分を加えて発酵させることで、栄養豊富な堆肥に変えられます。発酵過程では温度管理や水分量の調整が重要で、適切に管理すれば短期間で安定した資材が得られます。

残渣堆肥化の有効性

残渣を焼却・廃棄すると有機物が失われるだけでなく、CO₂の排出も多くなります。一方、堆肥化は残渣を微生物資源に変える再生型の方法です。発酵時に70℃程度まで温度が上がるため、病原菌や雑草種子も死滅し、衛生的で安全な堆肥になります。この堆肥は作物の養分供給だけでなく、土壌の団粒構造改善や水分保持力向上にも寄与します。

家庭菜園にも。

コンポストを利用した家庭規模での堆肥化も普及しています。生ごみ、落ち葉、刈草など身近な有機物を活用でき、化成肥料に頼らない土づくりが可能になります。微生物の力を借りた循環型の土作りは、家庭レベルでも持続可能な農業を実現する第一歩です。

ここまでのまとめ

豊かな微生物バイオマスは肥沃な土の条件であり、多様な微生物が栄養循環を支えています。しかし現代農業では化成肥料の多用により微生物が減少し、土壌の健全性が脅かされています。

環境再生型農業では、土壌改良と生態系保全を両立させる取り組みが進められており、残渣の堆肥化は病害抑制と資源循環の両面で有効です。家庭菜園でもコンポストを活用することで、身近に持続可能な土づくりが可能になります。

微生物バイオマスを豊かにする方法

微生物バイオマスを増やすには、微生物の生息環境とエサとなる有機物の供給、そして多様な作物栽培が必要です。さらに有用微生物を直接投入できる資材の活用は、即効性のある手段です。

微生物のバイオマスを豊かにする方法3選

以下の3つの方法を実践することで、土壌中に良質な微生物バイオマスが増加する可能性があります。

1.残渣や雑草を鋤き込む

土中の有機物量が増え、微生物の餌が豊富になります。特に細断して鋤き込むと分解が早まり、短期間で微生物数が増加します。

2.輪作の実施

異なる作物を順番に栽培することで、作物特有の根圏微生物のバランスが変化し、微生物多様性を維持します。連作障害の予防にも有効です。

3.微生物資材の投入

有用菌群を補給することで、土壌改良効果の加速につながります。特定の病害抑制や養分循環の改善など、目的に応じた資材を選べます。

【必見】微生物資材

微生物資材は、乳酸菌、放線菌、バチルス菌、光合成細菌などの有用微生物を組み合わせ、土壌改良や病害抑制、養分循環促進を狙った製品です。化成肥料の代替や補完として使えるため、有機農業や減農薬栽培にも適合します。即効性と持続性を兼ね備えた資材は、現代農業の必須ツールといえます。

微生物資材の代表例。

ここでは、土壌改良に高い効果を発揮する微生物資材を3つ紹介します。それぞれ配合微生物の種類や特徴が異なるため、作物や土壌条件に合わせて選ぶことが重要です。

リサール酵産「カルスNC-R」

カルスNC-Rは、好気性菌と嫌気性菌をバランスよく配合した複合微生物資材です。残渣や有機廃棄物の分解速度を高め、堆肥化期間を短縮します。発酵時の温度上昇で病原菌を抑制し、衛生的な堆肥が得られます。水分や温度条件に左右されにくく、家庭菜園から大規模農場まで幅広く使用可能。10kg入りで約6,930円(粉タイプ・税込み)とコストパフォーマンスにも優れています。

カルスNC-Rは、好気性菌と嫌気性菌をバランスよく配合した複合微生物資材です。残渣や有機廃棄物の分解速度を高め、堆肥化期間を短縮します。発酵時の温度上昇で病原菌を抑制し、衛生的な堆肥が得られます。水分や温度条件に左右されにくく、家庭菜園から大規模農場まで幅広く使用可能。10kg入りで約6,930円(粉タイプ・税込み)とコストパフォーマンスにも優れています。

大地のいのち「菌力アップ」

菌力アップは、乳酸菌、酵母、放線菌など多様な有用菌を含む発酵促進資材です。堆肥化だけでなく、作物根圏での病害抑制や栄養吸収促進にも効果を発揮します。有機JAS資材として認証されており、有機農業にも適しています。1Lで1,980円(税込み)です。

菌力アップは、乳酸菌、酵母、放線菌など多様な有用菌を含む発酵促進資材です。堆肥化だけでなく、作物根圏での病害抑制や栄養吸収促進にも効果を発揮します。有機JAS資材として認証されており、有機農業にも適しています。1Lで1,980円(税込み)です。

ねぎびとカンパニー「超微生物」

超微生物は、高密度に培養された複数種の有用菌を配合した資材で、野菜や果樹の品質向上に定評があります。団粒構造の形成を促進し、作物の根張りが良くなります。15kg入りで3,278円(税込み)です。

超微生物は、高密度に培養された複数種の有用菌を配合した資材で、野菜や果樹の品質向上に定評があります。団粒構造の形成を促進し、作物の根張りが良くなります。15kg入りで3,278円(税込み)です。

まとめ

土壌改良における微生物の役割は、栄養循環から病害抑制まで多岐にわたります。肥沃な土を作るには、微生物バイオマスを豊かにし、多様性を維持することが不可欠です。残渣処理や輪作、有機物投入など従来の工夫に加え、即効性のある微生物資材の活用が、持続可能な農業を支える鍵となります。

環境負荷を抑えながら高品質な農産物を安定供給するためにも、微生物を軸に据えた土壌改良が今後ますます重要になるでしょう。